理想國imaginist/文 電影《美麗人生》的最后一組鏡頭,小男孩最終坐上坦克,在集中營(yíng)被釋放的受害者中找到了媽媽?zhuān)瑧馉幗Y束了,他們的生活還在繼續。電影《辛德勒的名單》結局中,盟軍軍官帶來(lái)解放的消息后,大批流民組成浩浩蕩蕩的隊伍一起向前走,戰爭結束了,但他們并不知道該往哪兒走。講述戰爭的作品中,故事往往和戰爭一起結束,而之后的故事鮮少被提起。

家園已經(jīng)毀壞,生活崩潰脫離秩序,親人不見(jiàn),曾經(jīng)的一切都難以復原,等待重建。他們悲痛?消沉?愧疚?還是充滿(mǎn)希望,抓緊自由?也許都有,而且不止于此。

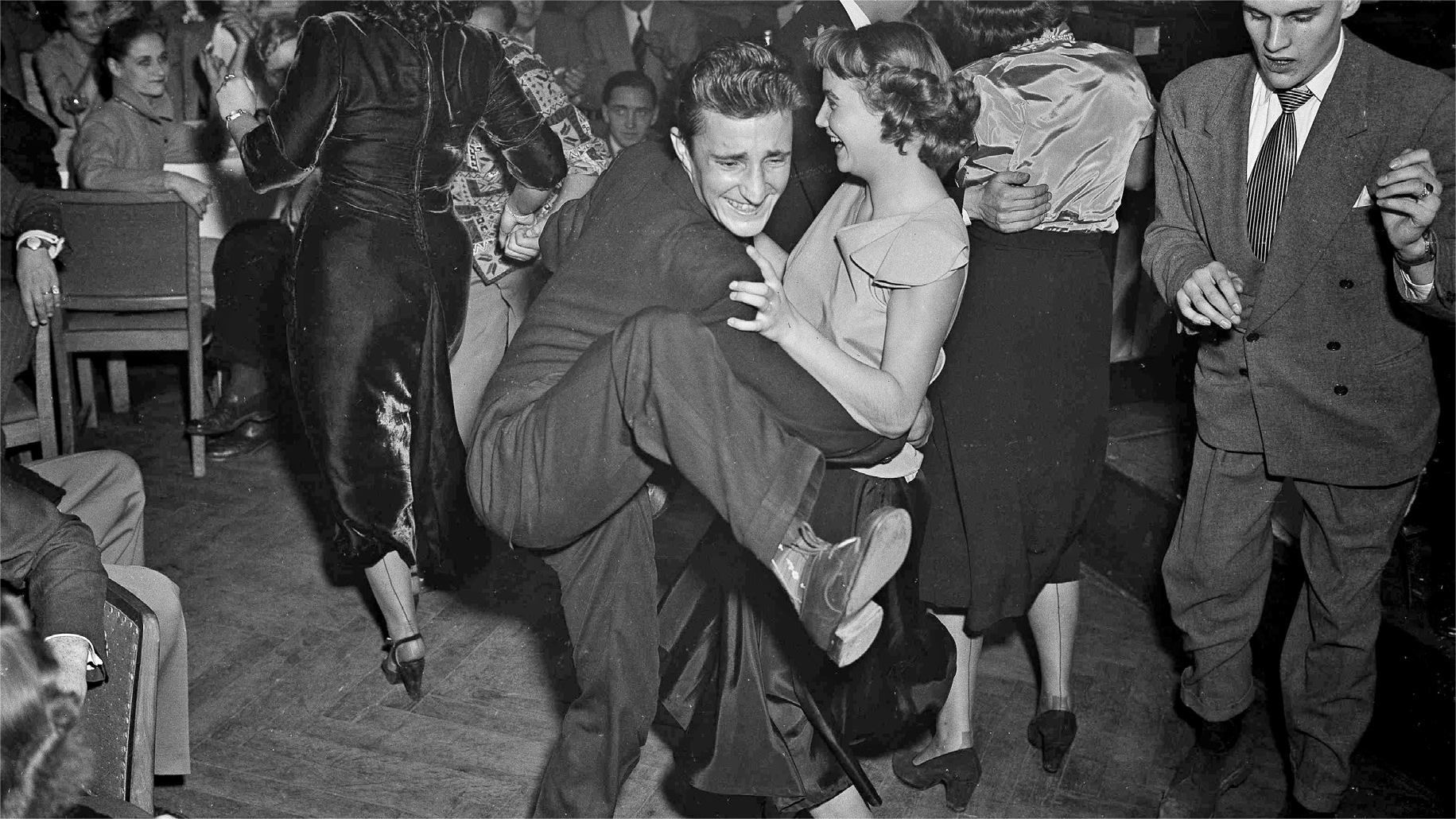

1945年的柏林,二戰戰敗后,德國人開(kāi)始重建自己的生活。城市里到處都堆滿(mǎn)了瓦礫與廢墟,在這些廢墟中能看到兩種人:躬身埋頭把瓦礫一桶一桶運出來(lái)的人和在廢墟間尋找地方跳舞的人。不像大家一貫想象的,戰后的生活都是飽經(jīng)風(fēng)霜的臉、嚴肅絕望的表情。戰敗后的德國出乎意料地在全國范圍內掀起了一陣舞蹈熱。人人都在跳舞,狂歡節在各處舉辦,似乎坍塌的生活并不存在,又似乎片刻的自由是他們唯一能握在手里的東西了。

沒(méi)有足夠的食物和啤酒,舉起乳清來(lái)替代。城市被毀壞,酒館門(mén)口全是瓦礫,重新布置起來(lái),在廢墟中穿梭,在地下室里跳舞。哈拉爾德·耶納在《狼性時(shí)代:第三帝國余波中的德國與德國人,1945—1955》中把目光投向了戰后的德國社會(huì )與德國人,并記錄下戰后在德國彌漫的這場(chǎng)舞蹈熱。哈拉爾德·耶納在書(shū)中分析了這場(chǎng)舞蹈熱出現的原因,深入戰后德國人的精神世界,向我們展現在第三帝國的陰影下,普通人如何重建生活、重拾人性。

在廢墟里尋找舞池

如今的人們總把戰后想象為極其嚴肅的年代。那時(shí)的景象,尤其是對那個(gè)時(shí)代的描摹更多是被飽經(jīng)風(fēng)霜的臉、絕望的表情所刻畫(huà)。鑒于當時(shí)普遍存在的困境和不安,這不足為奇。然而令人難以置信的是,即使在這些年頭,人們依然有過(guò)很多歡笑、舞蹈、歡慶、調情與情愛(ài)。因為對于人們所要表現的嚴肅主題,輕松愉快的場(chǎng)景顯得不合時(shí)宜,所以越是靠近當代,在電影和文學(xué)作品中越是少有這樣的歡快。而盡管當年這個(gè)不合時(shí)宜之感也同樣困擾著(zhù)人們,他們還是盡情地開(kāi)派對,和后來(lái)人們越來(lái)越愛(ài)宅在家里的富裕年代相比,他們甚至更為無(wú)拘無(wú)束。

當對連夜轟炸的恐懼和被占領(lǐng)后初期的不安過(guò)去之后,幸存下來(lái)的歡樂(lè )感形成一股無(wú)法阻擋的力量。廢墟生活中的匱乏一點(diǎn)都沒(méi)有使這種鋪天蓋地的能量受到損害。相反,終于逃過(guò)了災難的感覺(jué)以及對未可預見(jiàn)、完全尚未規劃的未來(lái)導致了一種急劇上升的生活強度。很多人只是活在當下。假如當下美好,那就將它發(fā)揮到極致。漫溢出來(lái)的生之快樂(lè )開(kāi)始爆發(fā),常使人瘋狂地沉迷于享樂(lè )。正因為對生的威脅還隨處可見(jiàn),人們更要極致地品味生活。一場(chǎng)實(shí)實(shí)在在的舞蹈之熱從此爆發(fā)出來(lái),只要可以,大家都使勁地跳,到處都可以聽(tīng)見(jiàn)刺耳的尖叫式的笑聲,這當然也讓不少人受不了。

一個(gè)慕尼黑人回憶道:“一連好幾個(gè)月我每天晚上都去跳舞,雖然那里既沒(méi)有喝的也沒(méi)有吃的。只有一種酸酸的叫乳清的飲料。我和所有熱愛(ài)跳舞的人每晚一起盡情享受,即使后來(lái)有吃有喝我們都很少再有過(guò)如此的快樂(lè )。

當年的柏林和慕尼黑可謂同出一轍。例如,18 歲的柏林女秘書(shū)布麗吉特·艾克(Brigitte Eicke)是一個(gè)熱愛(ài)生活的女孩,她嗜書(shū)如命,老愛(ài)上電影院,還熱衷于跳舞,她沒(méi)有讓帝國首都的沉淪帶走她的激情。德國投降 17 天之后,她第一次進(jìn)了兩天前才重新開(kāi)張的電影院。

晚上,她在日記中寫(xiě)道:“我3點(diǎn)鐘接了吉蒂,我們和安妮瑪麗·賴(lài)默爾(Annemarie Reimer)、麗塔·烏克特(Rita Uckert)和伊迪絲·斯杜爾莫夫斯基(Edith Sturmowski)一起前往巴比倫電影院。真的很好,我們都很盡興。就是電影太糟糕了。《船長(cháng)格蘭特的孩子們》(Die Kinder des Kapit?n Grand),一部俄羅斯電影,只有俄語(yǔ)版,我們都不太明白其大意。”就跳舞而言,布麗吉特還需要好幾周的耐心。這個(gè)德意志少女聯(lián)盟(BDM)的一員,在“人民為領(lǐng)袖慶生而獻上孩子”的號召下成了納粹黨員,她不得不首先在清除廢墟中做懲罰性工作。但是,當蘇聯(lián)占領(lǐng)者宣布所有年輕人都是被誤導的并給予特赦之后,她成為了反法西斯青年委員會(huì )的新成員,從此她的舞步又開(kāi)始從一個(gè)舞池跳到另一個(gè)舞池。

在接下來(lái)的幾周,布麗吉特·艾克和她的伙伴們橫穿整個(gè)被毀壞的城市,從一個(gè)新開(kāi)的舞廳趕往另一個(gè)。到此為止酒館還只限于底層,進(jìn)口處的瓦礫都被掃清并被簡(jiǎn)易布置,但這并不影響人們在地下室跳輕快的搖擺舞。

她們之后還去了名叫“中央宮殿”“賭場(chǎng)”“國際咖啡廳”“標準咖啡廳”和“船艙咖啡廳”這些地方。這個(gè)18歲的孩子在 1945年的夏天一共拜訪(fǎng)了13個(gè)不同的,用我們今天的話(huà)來(lái)講就是那些被稱(chēng)為俱樂(lè )部的地方—這個(gè)數字即使在今天的派對都市柏林看來(lái)也相當令人矚目。而且還有更多的俱樂(lè )部可供這位好奇的年輕女子探索:僅舉幾個(gè)在庫達姆大街側街上的例子,如皮卡迪利酒吧、羅賓漢餐廳、羅克西餐廳、皇家俱樂(lè )部、藍洞餐廳、蒙特卡洛咖啡吧。

這是一個(gè)能者皆舞的世界

對很多絕望的人而言,歡慶的派對永遠成為過(guò)去。那些在逃亡路上丟失孩子并不遺余力尋找他們的母親們,那些成年累月因沒(méi)有適當的醫療幫助而在生死之間掙扎的病人,還有那些深受創(chuàng )傷而完全失去了活下去的勇氣的人們。總之就是那些人,就在戰爭剛剛過(guò)去之際,每一張歡笑的臉在他們看來(lái)都是諷刺的鬼臉。

還有為數不多的那一些人。他們毫不介入地在舞廳里坐上一段時(shí)間,一旦那里人太多,就面無(wú)表情地離開(kāi)那個(gè)熱鬧的場(chǎng)面。可如果毫不考慮地就把這些人定位為更好的一類(lèi),而把那些正在跳舞的人看作是對當年的無(wú)理不公及苦難視而不見(jiàn)的鐵石心腸之流,那您可就錯了。德國人背負的負疚感很少是使他們感到娛樂(lè )不合時(shí)宜的理由,使他們失去興致的更多是由于自己的不幸,如對被俘丈夫的思念或者對死去親人的哀悼。

那是一個(gè)能者皆舞的世界。年輕的女大學(xué)生瑪麗亞·馮·艾納恩(Maria von Eynern)這樣解釋著(zhù)在她原有世界崩潰后令她自己都吃驚的生活熱情的爆發(fā):“其中有很多原因——首先是由被破壞的周?chē)h(huán)境慷慨地、甚至是奢侈地賦予我們的真實(shí)的個(gè)人自由,它有著(zhù)令人著(zhù)魔的一面。大家都難以置信地熱衷于交際。最后,每個(gè)人到頭來(lái)都要為自己負責——為每一份快樂(lè )負責,也為在迷亂叢林中的每一次失足負責,因為走錯的每一步都令我們踉蹌跌倒。”

在崩潰帶來(lái)的沖擊之后,緊隨著(zhù)的是自我對責任的承擔以及對個(gè)人自由的深刻體會(huì )。之前的無(wú)所適從被突兀地轉變成了積極主動(dòng),這位女大學(xué)生對此做出了這樣的理解:“我們”,她仿佛是在為整個(gè)一代人發(fā)言,“在自身的周?chē)鷦?chuàng )造了一種氛圍,時(shí)刻保持著(zhù)準備姿態(tài),以便面對和處理生活中的種種奇葩現象。自由正在各個(gè)領(lǐng)域里向我們招手。”例如在著(zhù)裝上再無(wú)規范可言,“因為沒(méi)人還擁有這種規范的衣著(zhù),所有無(wú)產(chǎn)者和知識分子們都擁有了真正意義上的自由”。

這種新興的生命熱情并不只是那些受過(guò)良好教育的人的特權。瑪麗亞·馮·艾納恩在自己身上驚訝地發(fā)現的那個(gè)“令人難以置信的社交熱”遍及了當時(shí)的社會(huì )。當一些人刺猬般蜷縮在他們的苦澀堡壘中時(shí),其他人卻投入了新的交往、友情和愛(ài)情。驅逐、移入和疏散的結果并不只是相互的敵對,也是對彼此的吸引和好奇。在艱難和苦難的同時(shí),家庭的支離破碎也意味著(zhù)從令人窒息的關(guān)系網(wǎng)中解脫出來(lái)。窮人和富人之間的界限也變得通透了;那種一夜之間可以失去一切的體驗,以及仍然能感受到的無(wú)處不在的死亡使之前具有決定性的階級差異變得微不足道。這也是瑪麗亞·馮·艾納恩在她的記錄里寫(xiě)的“一切無(wú)產(chǎn)者和知識分子的自由”之含義。

如何理解戰后的狂歡

今天的人們必須將戰后年代這種粗俗的狂歡節活動(dòng)放在一個(gè)精神空間中來(lái)想象,其特點(diǎn)是如今看來(lái)無(wú)法理喻的高調和廉價(jià)泛濫的狂熱。當年的人們互相攀比著(zhù)把時(shí)代的精神局面套入越來(lái)越高規格的習慣用語(yǔ)里,這些詞語(yǔ)還試圖把德意志的苦難置于他們受害者的苦難之上。在恩斯特·維歇特(Ernst Wiechert)經(jīng)常被戲仿的《1945年對德國青年的演講》(Rede an die deutsche Jugend 1945)中就有這樣的言辭:“我們站在被遺棄的房前,看見(jiàn)永恒的星星在大地的廢墟上閃爍。地球上從來(lái)沒(méi)有一個(gè)民族像我們這樣如此孤獨,從沒(méi)有一個(gè)民族像我們這樣被烙上恥辱的烙印。而我們將額頭抵在殘破的墻上,我們的嘴唇輕輕呢喃著(zhù)這個(gè)古老的人類(lèi)疑問(wèn):‘我們該怎么辦?’”

據文化史學(xué)家米哈伊爾·巴赫金(Michael Bachtin)的觀(guān)點(diǎn),早在文藝復興時(shí)期就產(chǎn)生的狂歡節的歡笑針對的是“世界秩序的變化”。這是一個(gè)民族的歡笑,它嘗試著(zhù)相對淡化令其無(wú)奈的世界歷史,所以這是恐懼的笑聲,也是悔意的笑聲:“這種令人產(chǎn)生矛盾感的狂歡節歡笑把死亡和再生、否定和認可、嘲諷和勝利連接了起來(lái),它本身是一種普世的、烏托邦式的、面對世界的歡笑。”

戰后時(shí)期的派對不是在一艘正在下沉的船上,而是在早已是一艘沉船上的舞蹈。奇怪的是大家都還活著(zhù)。一種奇怪的傻氣會(huì )時(shí)不時(shí)地出現在人們身上。戰后第一首實(shí)實(shí)在在的德國流行歌曲,是1946年伊芙琳·庫內克(Evelyn Künnecke)的《三個(gè)小故事》(“Drei Geschichten”)——一首毫無(wú)意義的純娛樂(lè )歌曲:里面講述了一位騎士,他高高地坐在巖石上釣魚(yú)卻從沒(méi)釣起過(guò)任何魚(yú)。“到底為什么?到底為什么?”埃夫琳·屈內克一邊帶著(zhù)溫暖的一籌莫展一邊給出了解答:“(原來(lái))釣魚(yú)繩夠不著(zhù)海水。”從形式上看是一種抱怨,從事情上講愚蠢至極:一種奇特的幽默出現了。

德國人這種不可理喻的突如其來(lái)的好興致使歷史學(xué)家弗里德里希·普林茨想起了傳統里面親人葬禮之后緊接著(zhù)的宴席。“當戰神瑪爾斯掃蕩了戰場(chǎng)之后”,雖然苦難和困頓一時(shí)占據了上風(fēng),普林茨寫(xiě)道:“但是在人們內心依然存有不少興致。在大型的鄉間農民葬禮上,一旦棺木入土,這種興致一般馬上就會(huì )散播開(kāi)來(lái)。葬禮后從墓地歸來(lái)的人們立刻就投入了酒店里的宴席:一開(kāi)始還遲疑著(zhù),然后越來(lái)越強勁地散播出愉快,這是一種對自己“依然享有生之美好習性”的歡樂(lè )之感。”

然而對比之前被戰爭所殺害的生靈,人們哪里可能吞噬得了這么多。假如用這種葬禮后的宴席來(lái)衡量悲與歡的尺度,人們也許根本就走不出一場(chǎng)歇斯底里的狂飲鬧宴。可是正如瑪格麗特和亞歷山大·米切利希(Margarete und Alexander Mitscherlich)在他們名為“無(wú)力哀悼”(Die Unf?higkeit zu trauern)的大型研究中所指,正是因為大多數的德國人克制住了悲傷,所以這類(lèi)的歡慶雖處于一種時(shí)常令人詫異的放縱,卻仍臨界于并未完全失去理智的氣氛之中。喪宴是一種人類(lèi)學(xué)的普世現象。它是那些為數不多的習俗之一:雖有不同形式和深度但卻以類(lèi)似方式幾乎出現在所有文化中。這樣難過(guò)與歡樂(lè )兼具的聚會(huì )是一個(gè)悲痛和壓抑悲痛的儀式;對許多人來(lái)講,它是一種不可或缺的集體應對死亡的方法,在這個(gè)過(guò)程中,彼此相互矛盾而又同時(shí)平行存在的情感被儀式化了。

在這廢墟中的舞蹈里,死亡雖隱姓埋名卻無(wú)處不在。人們在一個(gè)生之無(wú)常隨處可見(jiàn)的環(huán)境里行樂(lè )。在有些地方,戰爭消散得尤其遲疑緩慢,甚至使人真的可以聞到尸體的味道。商人兼藝術(shù)品收藏家馬克斯·萊昂·弗萊明(Max Leon Flemming)曾經(jīng)在柏林破壞最嚴重的地區之一,位于柏林動(dòng)物園區(Berliner Tiergartenviertel)的別墅里有過(guò)這樣的經(jīng)歷。在他的周?chē)磺卸急徽В淮顾赖目範幩p,左鄰右舍的那些曾因庸俗裝飾而幾近荒誕的別墅房如今趴在了樓層的瓦礫里。

弗萊明,這個(gè)曾經(jīng)非常富有的人,在經(jīng)歷了1929 年的世界經(jīng)濟危機后靠漸次出售自己的豐富收藏品為生,就像一位博物館館長(cháng)所說(shuō)的那樣,“靠賣(mài)墻上的畫(huà)糊口”。他曾是柏林藝術(shù)界里一名受人仰慕的成員,戰爭一過(guò)他就立刻和格爾德·羅森成立了那個(gè)在柏林具有主導地位的戰后現代藝術(shù)畫(huà)廊。

1946年9月7日,馬克斯·萊昂·弗萊明邀請大批親朋好友參加“廢墟上的舞會(huì )”。每個(gè)被邀者都收到了一張手繪的水彩畫(huà)邀請卡,在上面速寫(xiě)的廢墟景致下他用打字機寫(xiě)著(zhù)“請歡舞至周日灰蒙蒙的清晨”。地點(diǎn):“瑪格麗滕街4號,第四和第五層,在龐貝式的在巴伐利亞俱樂(lè )部跳舞:在美軍的爵士樂(lè )俱樂(lè )部,德國和美國的音樂(lè )家們成了哥們。最要緊的是搖擺的節奏。柏林廢墟之綠色地獄正中”,在動(dòng)物園區這座唯一“最適合于此虔誠用途的房子的樓上”。服飾隨意,“女士們少穿點(diǎn),男士們則多點(diǎn)”。他請求人們盡可能自己帶好含酒精的飲料,另外還要交上土豆及面包的配給票證,也可以“直接”帶土豆來(lái)。在弗萊明告知大家“番茄是自己在廢墟中種植的”之后,他在明信片上補充道:“這里還有一個(gè)‘戰后的特殊請求’:每人各自帶好一個(gè)酒杯及叉子。”當客人們在瓦礫中摸索出一條路之后,這場(chǎng)聚會(huì )想必會(huì )是一場(chǎng)令人陶醉的歡慶之夜吧。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號